Le but de la science n'est pas de parler à tout le monde, mais de parler honnêtement à ceux qui veulent bien écouter.

Poignée

mauvais scientifiques

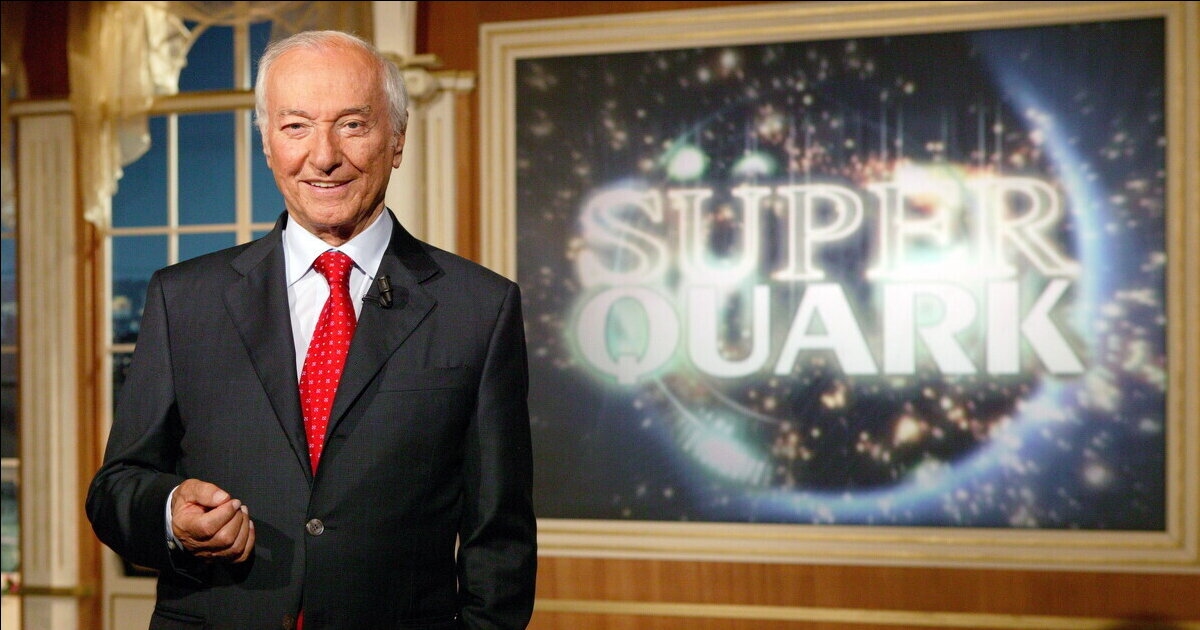

Tenter d'engager un dialogue avec ceux qui rejettent par principe la méthode scientifique est vain, car leur rejet remet en cause la notion même de vérification. Mais cela ne signifie pas que nous devions cesser de diffuser l'information. Comme Piero Angela fut l'un des premiers à le démontrer, il existe une partie des citoyens curieux et attentifs.

Sur le même sujet :

« Discutez-en entre vous, les scientifiques », « ça ne sert à rien de couper les cheveux en quatre », « de toute façon, la plupart des lecteurs n'y comprendront rien ». Voilà des phrases qu'on entend souvent lorsqu'un chercheur ou un vulgarisateur scientifique tente d'expliquer au grand public les aspects les plus délicats d'un résultat scientifique : par exemple, comme je l'ai fait hier , le degré d'incertitude, la fiabilité des données, le raisonnement derrière une conclusion. À première vue, ce sont des observations qui semblent relever du bon sens. Tout le monde n'a pas de formation technique, et parler de chiffres, de marges ou de probabilités peut paraître réservé aux spécialistes. En réalité, cette conviction – que le public doit être protégé de la complexité – est, à mon avis, la principale cause du fossé entre la science et la société. Je tiens à préciser que je n'ai pas la formation professionnelle des bons vulgarisateurs scientifiques et que je ne parle que de ma propre expérience, certes limitée, mais acquise en m'efforçant de communiquer au public, et souvent aussi de mieux le faire comprendre, avec lui, à certains faits scientifiques que je juge pertinents. Cependant, ayant souvent reçu des commentaires comme ceux figurant au début de ce court article, je pense qu'il peut être utile d'expliquer ma position sur la question, à titre de réponse.

Je crois que la confiance dans l'information scientifique ne repose pas sur des messages simplistes, mais sur la capacité à suivre un raisonnement étape par étape et sur sa rigueur. Lorsque la communication réduit tout à des formules simplistes – « le vaccin fonctionne » ou « il ne fonctionne pas », « il est sûr » ou « il n'est pas sûr » – elle produit une information fragile, susceptible de s'effondrer à la première mise à jour des données. Certes, cette communication remplit une fonction sociale très utile, notamment en situation d'urgence, en fournissant des conseils d'experts à ceux qui ont choisi de leur faire confiance ; cependant, ce n'est pas mon objectif lorsque je communique des résultats scientifiques. Expliquer les conditions et les limites de ce résultat nous permet d'en comprendre la solidité et d'accepter qu'il puisse être révisé sans que sa crédibilité en soit compromise. Le savoir scientifique est un système dynamique : il s'améliore en mesurant ses propres limites, et c'est précisément cette capacité d'auto-vérification qui le rend fiable. Je ne crois pas qu'une communication scientifique puisse se faire sans constamment prendre cela en compte et sans refléter ces concepts dans les propos. De plus, je crois qu'une bonne diffusion ne sert pas principalement à persuader, mais à rendre visible comment la science construit et contrôle ses résultats, et comment et pourquoi certaines idées sont fausses.

« Bien sûr, mais allez donc expliquer tout ça aux antivax », me dirait mon interlocuteur. « Pas à eux », je réponds. Nous savons tous qu'il est vain de tenter de dialoguer avec ceux qui rejettent par principe la méthode scientifique, car leur rejet ne porte pas sur le contenu, mais sur l'idée même de vérification. Un antivax ou un adepte des théories du complot défend une identité, non un argument : pour eux, la discussion rationnelle n'est qu'une occasion de réaffirmer leur appartenance. Dans ces cas-là, il s'agit tout au plus d'empêcher le débat public de perdre sa cohérence. Informer un antivax est donc tout simplement inutile, mais le fait que ce soit inutile pour lui ne signifie pas que nous devions cesser de diffuser l'information.

De plus, même en l'absence d'interlocuteurs disposés à comprendre, il est parfois nécessaire de répondre. Ce faisant, il s'agit moins de convaincre ceux qui répandent des mensonges que de protéger les observateurs. Lorsque circulent des phrases comme « les vaccins modifient l'ADN » ou « les laboratoires pharmaceutiques dissimulent les effets secondaires », une clarification publique apporte le contexte, les sources et les vérifications nécessaires. Il en va de même pour les vidéos qui manipulent des graphiques ou des courbes de contagion pour inventer des corrélations inexistantes : expliquer où et comment la distorsion se produit contribue à rétablir les règles d'une discussion rationnelle. Dans cette optique, même la « méthode Burioni » – des réponses brèves, ironiques, parfois cinglantes, insultantes et irritantes, mais toujours fondées sur des données vérifiables – avait et a encore une fonction précise : non pas convertir les sceptiques ni expliquer, mais souligner qu'il existe une limite au-delà de laquelle la discussion cesse d'être raisonnable, sans pour autant gaspiller l'information auprès de ceux qui ne seront peut-être jamais réellement intéressés. C'est là, me semble-t-il, que réside le problème central : ceux qui communiquent sur la science doivent savoir à qui ils s'adressent. Il n'existe pas de public unique et indifférencié.

Comme Piero Angela fut l'un des premiers à le démontrer, il existe une catégorie de citoyens curieux, attentifs, disposés à se concentrer et à faire un petit effort pour comprendre. C'est à eux que la diffusion des connaissances doit s'adresser. Ils souhaitent connaître les résultats obtenus, comprendre les processus, observer comment le savoir se construit et s'affine, et saisir pourquoi la valeur d'un résultat dépend de la transparence de la méthode qui l'a produit. Ces personnes n'ont pas forcément déjà une idée précise du sujet ; bien souvent, elles s'intéressent à évaluer les différents arguments afin de déterminer lequel est le plus convaincant. C'est à elles qu'il convient de consacrer du temps, de la rigueur et de la clarté, en démontrant la pertinence de la méthode : c'est uniquement par cet échange que le savoir peut circuler de manière authentique.

Il existe ensuite un groupe d'opposants au discours scientifique et à la science elle-même, qui, à notre époque, parviennent même à porter au pouvoir des personnalités comme Robert Kennedy Jr. , en inondant systématiquement les journaux de mensonges et en attaquant et insultant pour défendre des contrevérités outrancières. Ces contrevérités servent pourtant à renforcer leur propre camp (et profitent à ceux qui les inventent pour extorquer de l'argent). Avec ces individus, point de diffusion ni de discussion des données ; pourvu qu'ils aient la patience et la force de le faire, il convient de les dénoncer, de les démasquer et de les signaler au public (ou aux forces de l'ordre, le cas échéant), sans trop s'inquiéter de la polarisation qui en résulterait, car, en réalité, leurs idées sont déjà sources de division, et l'on a trop souvent constaté les conséquences désastreuses de leur impunité.

En fin de compte, je crois que le but n'est pas de « parler à tout le monde », mais de parler honnêtement à ceux qui sont prêts à écouter. Une communication conçue pour plaire à tous finit par ressembler à de la publicité ou à un spectacle : immédiate, émotionnelle, rassurante, mais superficielle. La science exige un rythme différent : attention, patience et engagement cognitif de part et d'autre. Ceux qui communiquent doivent éviter le jargon sans sacrifier la rigueur et, surtout, faire preuve de la plus grande honnêteté dans leur raisonnement et dans la présentation des faits et des données ; ceux qui écoutent doivent accepter que la compréhension demande du temps, de la précision et une certaine difficulté. Les rôles ne sont pas figés : il arrive que notre interlocuteur en sache plus ou découvre une faille dans le raisonnement même que nous utilisions, mais comme nous partageons une méthode commune, il est plus facile de résoudre les divergences d'interprétation. De cet équilibre naît la confiance.

Plus d'informations sur ces sujets :

ilmanifesto