L'obiettivo della scienza non è parlare a tutti, ma parlare in modo onesto a chi vuole ascoltare

Ansa

Cattivi scienziati

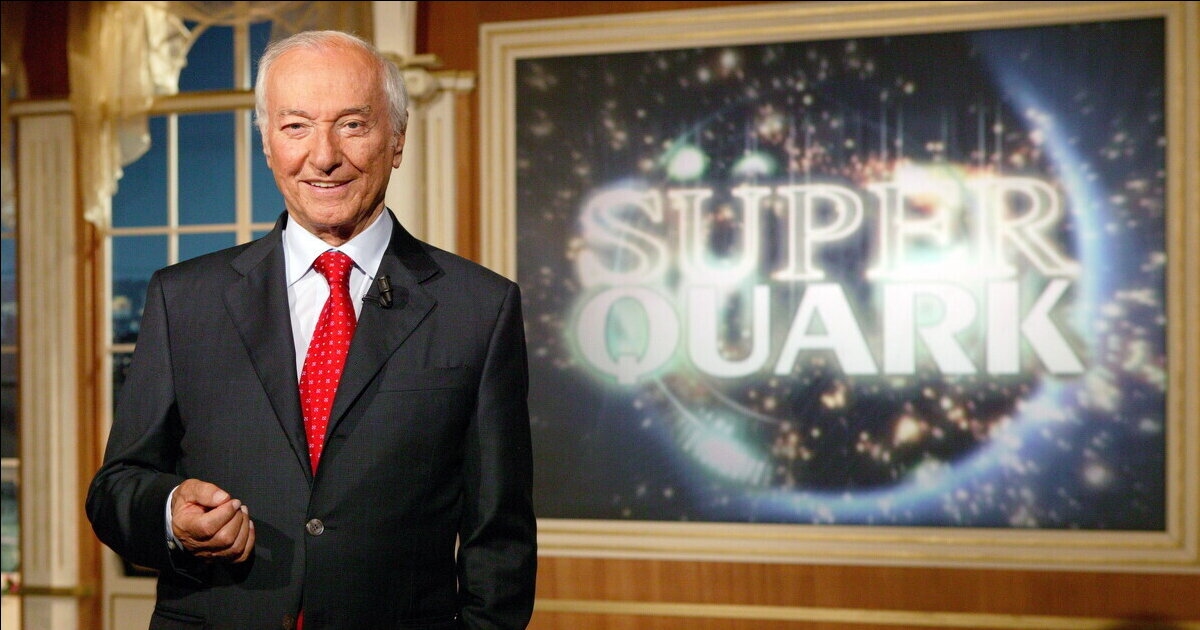

Tentare di dialogare con chi rifiuta per principio il metodo scientifico è inutile perché il rifiuto riguarda l'idea stessa di verifica. Ma ciò non significa che bisogna smettere di divulgare. Come fra i primi ha mostrato Piero Angela, esiste una parte di cittadini curiosa e attenta

Sullo stesso argomento:

"Discutetene tra voi scienziati", "non serve spaccare il capello in quattro", "tanto il grosso dei lettori non capirà mai queste cose". Sono frasi che si sentono spesso, ogni volta che un ricercatore o un divulgatore prova a spiegare in pubblico i passaggi più delicati di un risultato scientifico: per esempio, come ho fatto ieri, la misura dell’incertezza, il grado di affidabilità dei dati, la logica con cui si costruisce una conclusione. A prima vista sembrano osservazioni di buon senso. Non tutti hanno una formazione tecnica, e parlare di numeri, margini o probabilità può sembrare un esercizio da specialisti. In realtà, questa convinzione – che il pubblico debba essere protetto dalla complessità – credo sia la principale causa della distanza tra la scienza e la società. Farò una premessa: non ho la formazione professionale che i buoni divulgatori scientifici hanno, e parlo solo per la mia limitata esperienza diretta, a valle del mio sforzo di comunicare al pubblico e spesso anche di capire meglio con il pubblico qualche fatto scientifico che mi pare rilevante. Tuttavia, ritengo che, avendo ricevuto spesso commenti come quelli in apertura di questo breve scritto, possa valere la pena di spiegare qual è la mia posizione in merito, a mo’ di risposta.

Io credo che la fiducia nel messaggio scientifico non nasca di per sé da messaggi semplificati, ma dalla possibilità di seguire un ragionamento passo dopo passo e dalla sua accuratezza. Quando la comunicazione riduce tutto a formule brevi – “il vaccino funziona” o “non funziona”, “è sicuro” o “non è sicuro” – si produce un’informazione fragile, pronta a crollare al primo aggiornamento dei dati. Certo, questa comunicazione assolve a un compito sociale molto utile, specialmente in emergenza, che è quello di fornire un’indicazione esperta a chi ha deciso di fidarsi degli esperti; tuttavia, non è quello cui miro quando comunico qualche risultato scientifico. Esplicitare le condizioni e i margini di quel risultato, invece, permette di comprenderne la solidità e di accettare che possa essere rivisto senza che questo lo renda meno credibile. La conoscenza scientifica è un sistema dinamico: si affina attraverso la misura dei propri limiti, e proprio questa capacità di autoverifica la rende affidabile. Non credo si possa fare divulgazione scientifica senza tenerne costantemente conto e riflettere nelle parole questi concetti. Inoltre, credo che una buona divulgazione non serva in prima istanza a persuadere, ma a rendere visibile come la scienza costruisce e controlla i propri risultati, e come e perché certe idee sono sbagliate.

"Certo, ma vai a spiegare queste cose agli antivaccinisti", direbbe il mio obiettore. Non a loro, rispondo io. Sappiamo tutti che tentare di dialogare con chi rifiuta per principio il metodo scientifico è inutile, perché il rifiuto non riguarda i contenuti, ma l’idea stessa di verifica. Un antivaccinista o un cospirazionista difendono un’identità, non un argomento: per loro la discussione razionale è solo un’occasione per riaffermare la propria appartenenza. In questi casi, al più, si tratta di impedire che il discorso pubblico perda i propri criteri di coerenza. La divulgazione ad un antivaccinista è quindi semplicemente inutile, ma il fatto che sia inutile per lui non vuol dire affatto che bisogna smettere di divulgare.

Peraltro, anche in assenza di interlocutori disposti a capire, è necessario talvolta rispondere. Farlo serve non tanto a cambiare idea a chi diffonde falsità, quanto a proteggere chi osserva. Quando circolano frasi come “i vaccini modificano il DNA” o “le case farmaceutiche nascondono gli effetti collaterali”, un chiarimento pubblico restituisce contesto, fonti e controlli. Lo stesso vale per i video che manipolano grafici o curve di contagio per inventare correlazioni inesistenti: spiegare dove e come avviene la distorsione aiuta a ristabilire le regole della discussione razionale. In questa prospettiva anche il “metodo Burioni” – risposte brevi, ironiche, a volte taglienti al limite dell’insulto ed irritanti, ma sempre fondate su dati verificabili – ha avuto ed ha una funzione precisa: non quella di convertire i negazionisti o di spiegare, ma di segnalare che esiste un limite oltre il quale il confronto smette di essere ragionevole, senza appunto sprecare divulgazione per chi mai potrà essere davvero interessato. Da qui mi pare nasca la questione centrale: chi comunica scienza deve sapere a chi si rivolge. Non esiste un pubblico unico e indifferenziato.

Come fra i primi ha mostrato Piero Angela, esiste una parte di cittadini curiosa, attenta, disposta a concentrarsi e a fare un piccolo sforzo per capire. È a loro che la divulgazione deve rivolgersi. Sono persone che vogliono apprendere i risultati ottenuti, comprendere i processi, vedere come la conoscenza si costruisce e si corregge, e capire perché un risultato vale quanto la trasparenza del metodo che l’ha prodotto. Non è detto che si tratti di persone che già hanno un’idea precisa in merito ad un tema; anzi, spesso sono interessate a valutare i vari argomenti, per poi poter scegliere cosa è più convincente. È a loro che vale la pena dedicare tempo, rigore e chiarezza, mostrando la forza del metodo: solo in questo scambio la conoscenza può circolare in modo autentico.

Poi esiste una parte di avversari del discorso scientifico e della scienza, che riesce in questo periodo storico persino a portare al potere persone come Robert Kennedy jr, a riempire sistematicamente alcuni giornali di bugie, ad aggredire e insultare pur di difendere balle sesquipedali, ma utili a rafforzare la propria tribù (e utili a chi la inventate per spillare quattrini). Con costoro non c’è divulgazione o discussione sui dati; fin quando se ne ha la pazienza e la forza, vanno denunciati, smascherati e denunciati all’opinione pubblica (o alle forze dell’ordine, se del caso), senza nemmeno troppo preoccuparsi della polarizzazione che ne discende, perché di fatto le idee che costoro hanno sono già polarizzanti e perché si è dimostrato fin troppe volte cosa succede a lasciarli pascolare liberamente.

Alla fine, credo che l’obiettivo non sia “parlare a tutti”, ma parlare in modo onesto a chi è disposto ad ascoltare. Una comunicazione progettata per piacere a chiunque finisce per assomigliare alla pubblicità o agli spettacoli: immediata, emotiva, rassicurante e priva di spessore. La scienza richiede un altro ritmo: attenzione, pazienza e partecipazione cognitiva da entrambe le parti. Chi comunica deve evitare il gergo senza rinunciare al rigore, e soprattutto deve manifestare la massima onestà nei ragionamenti e nell’esposizione dei fatti e dei dati; chi ascolta deve accettare che capire implica tempo, precisione e qualche difficoltà. I ruoli non sono rigidi: a volte accade che il nostro interlocutore ne sappia di più, o scopra una falla proprio nel ragionamento che stavamo facendo, ma siccome si condivide un metodo comune, è più facile risolvere i conflitti interpretativi. Da questo equilibrio nasce la fiducia.

Di più su questi argomenti:

ilmanifesto