Digitale Plattformen verstärken unsere Stammesinstinkte.

Foto: Getty Images

schlechte Wissenschaftler

Während es in einem echten Dorf undenkbar gewesen wäre, einen Nachbarn schwer zu beleidigen, ohne die Konsequenzen zu tragen, geben viele auf Twitter oder in einem anonymen Kommentar ihren schlimmsten Impulsen ohne Filter nach.

Zum selben Thema:

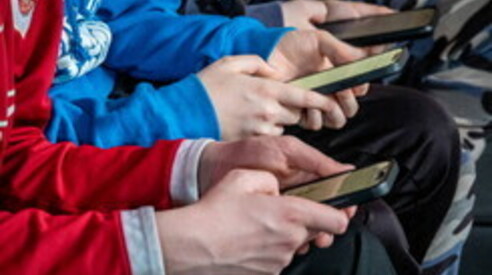

Im heutigen, hypervernetzten Alltag können wir durch die Benachrichtigungen unserer Smartphones scrollen und in Sekundenschnelle uralte Impulse in uns aufsteigen spüren. Wir regen uns über einen weiteren provokanten Kommentar eines Fremden im Internet auf, fühlen uns getröstet von der virtuellen Umarmung einer Gemeinschaft gleichgesinnter Fremder oder erleben die bittere Genugtuung, wenn eine gegnerische Gruppe etwas bejubelt, das wir als Bedrohung unserer Werte empfinden. In solchen Momenten treten tiefgreifende Dynamiken unserer Psyche zutage, die in Kontexten entstanden sind, die sich stark von unserem heutigen unterscheiden.

Wie ein provokantes zeitgenössisches Sprichwort besagt, besitzen wir steinzeitliche Denkweisen und Emotionen und gottgleiche Werkzeuge. Dieses Paradoxon fasst den Zustand der Menschheit in der modernen Welt treffend zusammen: Wesen, deren Gehirne von prähistorischem Stammesleben und jahrhundertealten, instinktiven Leidenschaften geprägt sind, beherrschen nun Technologien und Kräfte, die einst nur Göttern zugeschrieben wurden. Wir sind, um den Biologen E.O. Wilson zu zitieren, eine Art „evolutionäre Chimäre“, die eine komplexe Mischung aus paläolithischen Emotionen, vormodernen Traditionen und beinahe gottgleichen technologischen Fähigkeiten in sich trägt. Das Ergebnis ist eine tiefgreifende Diskrepanz – eine evolutionäre Fehlanpassung – zwischen dem, woran sich unsere Denkweise und unsere Emotionen angepasst haben, und dem kulturellen und digitalen Ökosystem, in dem wir uns heute bewegen.

Ein Großteil der menschlichen Evolutionsgeschichte spielte sich in einer radikal anderen Umwelt ab. Hunderttausende von Jahren lebten unsere Vorfahren in kleinen, eng verbundenen Nomadengruppen, die typischerweise aus einigen Dutzend Individuen bestanden – höchstens aus hundert. In diesen Urstämmen war Zugehörigkeit alles: Teil des Clans zu sein bedeutete Schutz und Zugang zu Ressourcen, während Ausgrenzung einem Todesurteil gleichkommen konnte. Die natürliche Selektion schärfte in diesem Kontext unsere sozialen Instinkte: Wir entwickelten ein starkes Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Identitätstreue sowie ausgeklügelte Mechanismen, um unseren Status innerhalb der Gruppe zu überwachen und potenzielle Bedrohungen von außen aufzuspüren. Die emotionalen Schaltkreise, die Angst, Wut, Zuneigung und Scham regulieren, wurden für die direkte, persönliche Interaktion im menschlichen Maßstab kalibriert, in der jedes Individuum die anderen Mitglieder der Gemeinschaft persönlich kannte und ihre Mythen, Symbole und Ziele teilte. Das menschliche Gehirn hat sich strukturell seit der Altsteinzeit kaum verändert: Neuroanatomie und instinktive Veranlagungen sind nach wie vor darauf ausgelegt, das Überleben kleiner Jäger- und Sammlergruppen zu sichern. Es überrascht daher nicht, dass unsere modernen Schädel ein steinzeitliches Gehirn beherbergen, das für eine einfache, stabile Welt geschaffen wurde, die nicht mehr existiert.

Dieses urtümliche Denken findet sich nun in einer komplexen, fragmentierten und technologisch überlasteten Welt wieder – einer Welt, die seinen Erwartungen in vielerlei Hinsicht widerspricht. Wir haben uns von kleinen Dörfern zu globalen digitalen Gemeinschaften entwickelt. Dank der uns zur Verfügung stehenden, fast gottgleichen Werkzeuge – Internet, soziale Medien, Instant Messaging – ist jeder von uns mit Tausenden anderen Menschen verbunden und täglich Nachrichten, Meinungen und Konflikten aus allen Teilen der Welt ausgesetzt. Unsere Gemeinschaften sind nicht mehr geografisch begrenzt und geschlossen, sondern flüchtig und überschneiden sich: Wir können gleichzeitig Dutzenden von Online-Gruppen, Foren und sozialen Netzwerken angehören, jede mit ihren eigenen Werten und ihrer eigenen Sprache, die oft einander fremd sind. Diese Vielzahl gleichzeitiger Identitäten und Zugehörigkeiten ist in der Evolutionsgeschichte beispiellos und stellt eine erhebliche psychische Belastung dar.

Viele von uns erleben eine Art kognitive Dissonanz, wenn wir ständig zwischen verschiedenen Identitätskontexten wechseln müssen – beispielsweise innerhalb kürzester Zeit vom seriösen Profi in den sozialen Medien des Berufslebens zum leidenschaftlichen Fan in einer Sport-Community und schließlich zum engagierten politischen Kommentator auf Twitter. Unser inneres Gleichgewicht gerät dadurch aus dem Gleichgewicht: Das Jonglieren mit mehreren „Versionen von uns selbst“ kann dazu führen, dass wir das Gefühl einer kohärenten Identität verlieren. Unsere Vorfahren kannten solche Herausforderungen sicherlich nicht. Sie lebten in einer stabilen sozialen Welt mit klar definierten Rollen und wenigen Beziehungen, während wir uns in einem ständigen Informationsfluss und flüchtigen Interaktionen bewegen und von sozialen Reizen überflutet werden, die unsere Sinne und Emotionen nur schwer vollständig entschlüsseln können.

Diese Diskrepanz zwischen uralten psychologischen Prädispositionen und der heutigen Realität ist Kern vieler Phänomene unserer Zeit. Der Stammesinstinkt, der einst die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe und ein vorsichtiges Misstrauen gegenüber Fremden sicherstellte, taucht nun in Form ideologischer Online-Zugehörigkeiten und polarisierter Konflikte globalen Ausmaßes wieder auf. Der Drang, Grenzen zwischen „uns“ und „denen“ zu ziehen – vom Juristen Carl Schmitt politisch als Freund-Feind-Unterscheidung beschrieben – ist tief in unserem evolutionären Erbe verwurzelt und manifestiert sich überall, vom Fußball-Provinzialismus bis hin zu „Kulturkriegen“ in den sozialen Medien. In dem instinktiven Wunsch, mit dem wir unsere bevorzugte digitale Gruppe oder unsere ideologische Position verteidigen, erkennen wir dieselbe Logik uralter Stammesbündnisse: Identitätstreue im Austausch für Schutz und Zugehörigkeitsgefühl.

Andererseits richtet sich die Feindseligkeit gegenüber Fremdgruppen, die uns einst vor potenziellen Feinden schützen sollte, heute gegen abstrakte Kategorien von Menschen, denen wir nie persönlich begegnet sind – Wähler der anderen Partei, Anhänger einer bestimmten Sache, Mitglieder einer anderen Online-Subkultur. Jede dieser Gruppen kann in unseren Augen zum Ziel werden, auf das wir urtümliche Ängste und Ressentiments projizieren. So schließen sich digitale Gruppen zusammen und bekämpfen sich, wobei sie sich heftig über oft symbolische Themen streiten. Soziale Netzwerke sind überfüllt mit Fraktionen, die sich gegenseitig angegriffen fühlen, bereit sind, ihren starken Zusammenhalt zu festigen und ihre Gegner als durch und durch böse oder wahnsinnig darzustellen. Es ist ein zutiefst menschlicher Mechanismus: Letztendlich drücken Menschen online moralische Empörung aus demselben Grund aus wie in Stämmen der Steinzeit – um die Gemeinschaft vor schädlichem Verhalten zu schützen und gemeinsame Normen zu stärken. Der Fehler liegt nicht im Instinkt selbst – der unter den richtigen Bedingungen tatsächlich vorteilhaft war –, sondern im neuen Kontext, in dem er aktiviert wird, einem Kontext, für den er nicht geschaffen wurde.

Tatsächlich sind viele unserer heutigen emotionalen Reaktionen im Hinblick auf die moderne Realität „entprogrammiert“. Evolutionspsychologen verwenden den Begriff „Fehlanpassung“, um genau diese Diskrepanz zu beschreiben: Wir neigen beispielsweise dazu, unmittelbare und greifbare Gefahren zu überschätzen und auf schwache Reize überzureagieren, während wir gleichzeitig abstraktere, diffusere oder weiter entfernte Bedrohungen unterschätzen. Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, die „Kampf-oder-Flucht“-Reaktion zu aktivieren, wenn wir mit einem unmittelbar sichtbaren Angreifer konfrontiert werden – wie einem Raubtier oder einem Stammesfeind –, ist aber weitaus weniger darauf vorbereitet, mit komplexen Bedrohungen wie dem schleichenden Klimawandel oder globalen Finanzkrisen umzugehen.

So können wir paradoxerweise enorm wütend und ängstlich auf einen provokanten Tweet oder eine alarmierende Online-Nachricht reagieren (ein symbolischer Reiz, der dennoch konkrete Ängste auslöst), während wir angesichts realer Probleme, die wir als abstrakt oder fern wahrnehmen, apathisch bleiben. Ebenso kann sich einstige Gruppenkooperation in sektiererischen Konformismus verwandeln: Wir suchen Anerkennung und Bestätigung innerhalb unserer Online-Gruppe, was uns dazu verleiten kann, immer extremere Überzeugungen oder Verhaltensweisen anzunehmen, um nicht ausgeschlossen zu werden. In unserem angestammten inneren Kreis galt die moralische Empörung gegenüber Regelbrechern als tugendhaftes Zeichen der Loyalität (sie demonstrierte unser Interesse am Gemeinwohl) und trug zur Korrektur von Abweichlern bei; heute schlägt derselbe Impuls manchmal in virale Empörung und moralische Hetzkampagnen gegen völlig Fremde um, die vielleicht eine unpopuläre Meinung geäußert haben. Die emotionale Leidenschaft, mit der wir auf bestimmte Meinungsverschiedenheiten reagieren, erinnert eher an den Eifer von Kreuzrittern oder den grimmigen Zorn einer religiösen Fehde als an die vernünftige Debatte, die unsere modernen demokratischen Institutionen erwarten würden. Es ist, als ob Teile von uns auf einem vormodernen Niveau emotionaler Reaktionen verharrt wären : Unter dem Deckmantel der Aufklärungszivilisation sind wir nach wie vor bereit, wegen einer ketzerischen Idee oder eines entweihten Symbols Krieg zu führen, genau wie im Zeitalter der Inquisition und der Hexenverbrennungen – nur dass die „Verbrennung“ heute die Form einer live in den Medien übertragenen öffentlichen Anprangerung annimmt, die weltweit ausgestrahlt wird.

Verschärft wird diese Situation durch die Macht moderner Technologien, die auf perverse Weise mit unseren angeborenen kognitiven Verzerrungen interagieren. Digitale Plattformen nutzen nicht nur unsere Stammesinstinkte aus, sondern verstärken sie aktiv. Soziale Netzwerke, die darauf ausgelegt sind, unsere Aufmerksamkeit möglichst lange zu fesseln, haben (fast schon algorithmisch-evolutionär) festgestellt, dass nichts die menschliche Aufmerksamkeit so sehr fesselt wie Inhalte, die unsere stärksten Stammesgefühle auslösen – Empörung, Angst, ein Gefühl der Genugtuung oder Selbstgerechtigkeit. Ein gemäßigter, differenzierter Beitrag, der zum Nachdenken anregt, wird kaum viral gehen; im Gegensatz dazu verbreitet sich eine Botschaft voller Wut, Angst oder identitätsbezogenem Moralismus viel eher, weil sie genau die emotionalen Knöpfe drückt, auf die wir am empfindlichsten reagieren. Die Algorithmen der Plattformen haben dies durch Erfahrung gelernt (indem sie Milliarden von Datenpunkten zum Nutzerverhalten analysiert haben) und präsentieren uns daher vorwiegend Inhalte, die intensive instinktive Reaktionen hervorrufen – sei es ein politischer Skandal, eine alarmistische Schlagzeile oder die neueste spaltende Provokation. Das Ergebnis ist ein Teufelskreis: Wir neigen dazu, Nachrichten und Meinungen zu suchen, die die Ansichten unserer Gruppe bestätigen; Algorithmen, die unsere Präferenzen erkennen, zeigen uns immer ähnliche Inhalte; mit der Zeit radikalisieren sich unsere Überzeugungen durch die wiederholte Konfrontation mit einer einzigen Seite ; die digitale Realität polarisiert sich in separate Blasen feindseliger Lager, die jeweils von ihren eigenen Strömen parteiischer Informationen gespeist werden, und der Identitätskonflikt eskaliert weiter und greift auf traditionelle Medien und Politik über. All dies geschieht oft unbemerkt: Wir bleiben gefangen in dem, was der Informatiker Eli Pariser Filterblasen nannte – personalisierte Filter, in denen wir vor allem das sehen, was unsere Vorurteile bestätigt, während uns die Sichtweise anderer verzerrt oder karikiert präsentiert wird.

Jüngste Studien zeigen beispielsweise, dass Wähler gegnerischer Lager den Hass und die Entmenschlichung, die ihnen von der gegnerischen Fraktion entgegengebracht werden, massiv überschätzen – ein Zeichen dafür, wie verzerrt unsere Wahrnehmung anderer durch die Brille polarisierter Medien sein kann. Algorithmen nutzen in diesem Sinne gezielt unsere kognitiven Schwächen aus und greifen tiefsitzende Vorurteile an: etwa den Bestätigungsfehler (wir suchen und glauben Informationen, die unsere bestehenden Überzeugungen bestätigen), den Negativitätsbias (negative und emotionale Reize ziehen unsere Aufmerksamkeit stärker auf sich) oder den Identitätseffekt (wir schenken denen mehr Glauben, die wir als Mitglieder unserer eigenen Gruppe wahrnehmen). Die Diskrepanz zwischen den Zielen sozialer Medien (maximale Nutzerbindung für kommerzielle Zwecke) und den Funktionen der menschlichen Psychologie hat zu verstärkter Polarisierung und Desinformation im heutigen öffentlichen Diskurs geführt. In der Evolution unserer sozialen Lernmechanismen waren moralisch und emotional aufgeladene Informationen entscheidend, da sie dazu dienten, Gruppennormen zu festigen und das kollektive Überleben zu sichern. Heute jedoch führen Algorithmen, die von völlig anderen Zielen gesteuert werden, zu einer übermäßigen Verbreitung genau jener Art von „ PRIME “-Informationen (Prestige, Gruppenzugehörigkeit, Moral, Emotion), für die wir am empfänglichsten sind – unabhängig von ihrer Richtigkeit oder ihrer Repräsentativität für die Realität. Dadurch gewinnen extreme und spaltende Inhalte eine abnorme Resonanz, und Nutzer – sofern sie nicht gezielt mit abweichenden Meinungen konfrontiert werden – entwickeln eine verzerrte Sicht auf die Positionen anderer und fühlen sich zunehmend in ihrem Ärger bestätigt. In der Praxis verstärkt und instrumentalisiert die technologische Maschinerie unsere instinktiven Emotionen und schafft so ein soziales Umfeld, in dem Mäßigung und Rationalität kaum noch eine Rolle spielen.

Ein weiteres entscheidendes Element der digitalen Welt ist das Fehlen einiger natürlicher Kontrollmechanismen, die in der direkten Interaktion existierten. In traditionellen Stämmen gab es klare Grenzen und Verantwortlichkeiten: Man kannte jedes Mitglied der Gemeinschaft persönlich, erlebte die Folgen von Konflikten hautnah mit und wusste, dass man auch nach einer Meinungsverschiedenheit weiterhin mit diesen Menschen zusammenleben musste. Daher bestand ein Anreiz, gegenseitigen Respekt zu wahren und bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten, da ein Zusammenbruch der Beziehungen letztendlich zum Verlust der gesamten Gruppe führen würde. Online verschwindet all dies weitgehend: Wir interagieren oft mit Fremden, deren Gesichter wir nicht kennen, die wir wahrscheinlich nie wiedersehen werden und denen gegenüber wir uns nicht verantwortlich fühlen.

Während es in einem echten Dorf undenkbar gewesen wäre, einen Nachbarn zu beschimpfen, ohne die Konsequenzen zu tragen, geben viele auf Twitter oder in anonymen Kommentaren ihren schlimmsten Impulsen ungehemmt nach. Das digitale Medium, das uns hinter einem Bildschirm schützt, enthemmt unsere Reaktionen: Wir können viel heftiger um uns schlagen, als wir es im direkten Gespräch tun würden. Zudem erleichtert uns die physische und soziale Distanz die Entmenschlichung anderer – sie auf ein Symbol, einen Benutzernamen zu reduzieren und zu vergessen, dass dahinter ein Mensch steckt. Dies senkt die Empathieschwelle weiter und befeuert einen Kreislauf aus Provokation und verbaler Vergeltung. Kurz gesagt: Wir verfügen über unglaublich mächtige Kommunikationswaffen – die Fähigkeit, unsere Gedanken und Stimmungen augenblicklich an ein riesiges Publikum zu verbreiten –, aber ohne eine entsprechende Zunahme unserer emotionalen Weisheit oder unserer Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Diese „gottgleichen“ Werkzeuge sind in die Hände von Wesen mit den Reaktionen territorialer Primaten gelangt und stellen die zivilen und institutionellen Konventionen, die ein friedliches Zusammenleben gewährleisten, auf eine harte Probe.

Man denke nur an den Einfluss, den einige wenige charismatische Persönlichkeiten mit Millionen von Anhängern bei der Verbreitung von Verschwörungstheorien oder der Schürung von Hass ausüben können : Ihre aufrührerischen Botschaften aktivieren bei ihren Anhängern die Mechanismen der Stammeszugehörigkeit und des Misstrauens gegenüber dem Feind und umgehen dabei oft völlig die traditionellen Vermittlungsinstanzen (Parteien, einflussreiche Medien, Akademien), die in der Vergangenheit den Inhalt der öffentlichen Debatte gefiltert und moderiert haben. In diesem Sinne haben unsere soziopolitischen „Institutionen“, die immer noch weitgehend auf der Logik des 20. oder gar 19. Jahrhunderts basieren, Mühe, Schritt zu halten : Repräsentative Demokratie und rationaler Diskurs der Aufklärung setzen Bürger voraus, die sich kritisch informieren und Kompromisse aushandeln können, doch die Kombination aus archaischen Emotionen und neuen technologischen Kanälen untergräbt diese Voraussetzungen und drängt zu einer Politik des Bauchgefühls und instinktiver Zugehörigkeiten. Der politische Philosoph des letzten Jahrhunderts betrachtete die öffentliche Meinung als Arena für argumentative Debatten; Heute gleicht es eher einem emotionalen Schlachtfeld, auf dem derjenige siegt, der am lautesten von Verrat oder Ketzerei schreit. Und so brechen unsere „paläolithischen“ Leidenschaften – Ehre, Parteistolz, moralischer Eifer – mit voller Wucht wieder hervor, nur dass wir statt Steinen, Schwertern oder brennenden Fackeln Smartphones und vernichtende Tweets schwingen.

Angesichts dieses Bildes mag man leicht in Pessimismus verfallen: Schließlich kann ein paläolithisches Denken mit modernen Werkzeugen großen Schaden anrichten, und genau das beobachten wir teilweise in den gegenwärtigen sozialen Problemen. Doch die Anerkennung des Problems ist bereits ein Schritt hin zu möglichen Lösungen. Allein das Verständnis, dass diese Tribalisierung des Online-Lebens nicht einfach ein individuelles moralisches Versagen, sondern vielmehr eine evolutionäre Fehlentwicklung ist, kann uns helfen, dem Problem konstruktiver zu begegnen. Es geht nicht darum, die Menschheit für ihre Irrationalität zu verurteilen, sondern anzuerkennen, dass wir alle diesen Mechanismen ausgesetzt sind – selbst gebildete, aufgeklärte Menschen werden in gewissem Maße von ihnen beeinflusst. Letztlich bedeutet Menschsein, dieses doppelte Erbe in uns zu tragen: einerseits die unmittelbaren Instinkte eines sozialen Organismus, der in Knappheit und drohender Gefahr entstanden ist, andererseits den Funken der Vernunft und Kreativität, der es uns ermöglicht hat, komplexe Zivilisationen aufzubauen.

Mehr zu diesen Themen:

ilmanifesto