Les plateformes numériques amplifient nos instincts tribaux.

PHOTO Getty Images

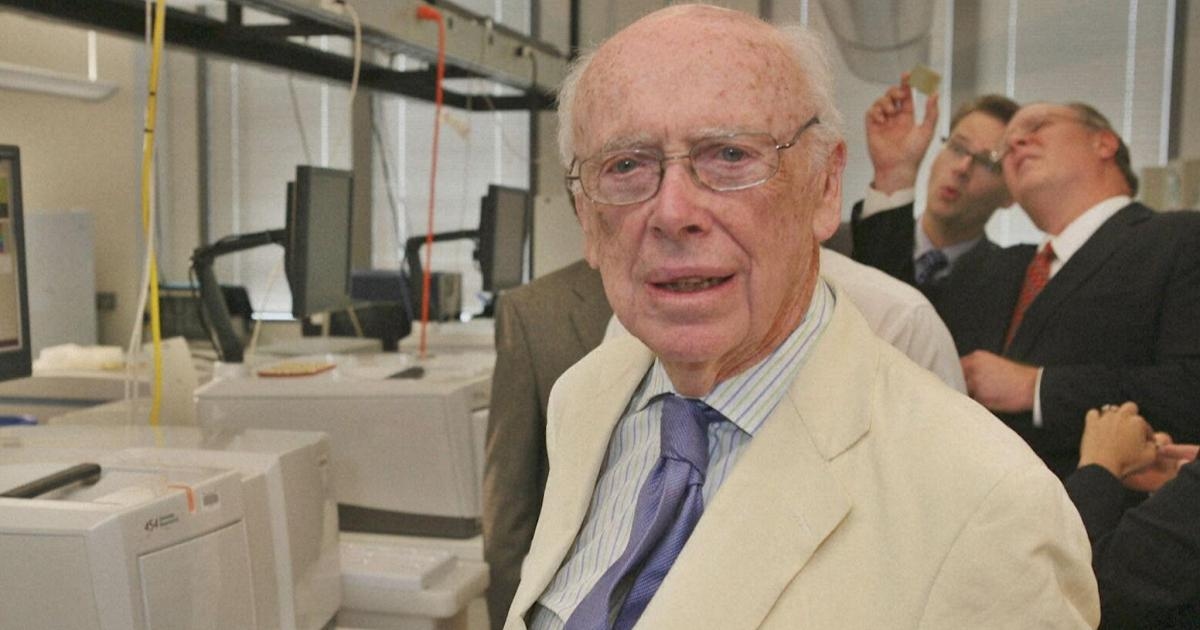

mauvais scientifiques

Alors que dans un vrai village, il aurait été impensable d'insulter gravement un voisin sans en subir les conséquences, sur Twitter ou dans un commentaire anonyme, nombreux sont ceux qui cèdent à leurs pires pulsions sans aucun filtre.

Sur le même sujet :

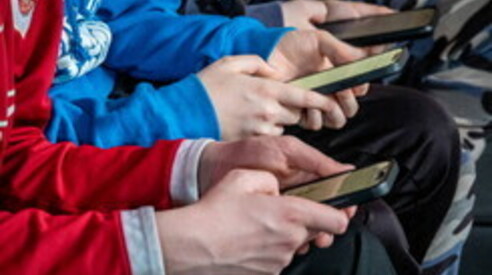

Dans notre quotidien hyperconnecté, il nous suffit de faire défiler les notifications sur nos smartphones pour ressentir, en un instant, la résurgence de pulsions ancestrales. Nous nous indignons face à un énième commentaire provocateur d'un inconnu sur Internet, nous trouvons du réconfort dans le soutien virtuel d'une communauté d'inconnus partageant les mêmes idées, ou nous éprouvons une satisfaction amère à voir un groupe adverse applaudir quelque chose que nous percevons comme une menace pour nos valeurs. Dans ces moments-là, des dynamiques profondes de notre psychologie émergent, forgées dans des contextes bien différents du nôtre.

Comme le dit un adage contemporain provocateur, nous possédons des esprits et des émotions de l'âge de pierre, et des outils quasi divins. Ce paradoxe résume la condition humaine dans le monde moderne : des êtres dont le cerveau a été façonné par la vie tribale préhistorique et des siècles de passions viscérales, maniant désormais des technologies et des pouvoirs autrefois réservés aux dieux. Nous sommes, pour reprendre les mots du biologiste E.O. Wilson, une sorte de « chimère évolutive », porteurs d'un mélange complexe d'émotions paléolithiques, d'héritages prémodernes et de capacités technologiques presque divines. Il en résulte un profond décalage – une inadéquation évolutive – entre ce à quoi nos esprits et nos émotions se sont adaptés et l'écosystème culturel et numérique dans lequel nous évoluons aujourd'hui.

Une grande partie de l'histoire de l'évolution humaine s'est déroulée dans un environnement radicalement différent de celui d'aujourd'hui. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres ont vécu en petits groupes nomades soudés, composés généralement de quelques dizaines d'individus, une centaine tout au plus. Dans ces tribus primitives, l'appartenance était primordiale : faire partie du clan signifiait protection et accès aux ressources, tandis qu'en être exclu pouvait équivaloir à une condamnation à mort. La sélection naturelle a aiguisé nos instincts sociaux dans ce contexte : nous avons développé un besoin puissant d'appartenance et de loyauté identitaire, ainsi que des mécanismes sophistiqués pour surveiller notre statut au sein du groupe et déceler les menaces potentielles venant de l'extérieur. Les circuits émotionnels qui régulent la peur, la colère, l'affection et la honte étaient adaptés aux interactions humaines directes, où chaque individu connaissait personnellement les autres membres de la communauté et partageait leurs mythes, leurs symboles et leurs objectifs. La structure du cerveau humain a peu évolué depuis le Paléolithique : sa neuroanatomie et ses prédispositions instinctives restent celles qui ont permis la survie de petits groupes de chasseurs-cueilleurs. Il n’est donc pas surprenant que notre crâne abrite un esprit de l’âge de pierre, conçu pour un monde simple et stable qui n’existe plus.

Cet esprit ancestral se retrouve aujourd'hui plongé dans un environnement planétaire complexe, fragmenté et saturé de technologies – un environnement à bien des égards incompatible avec ses aspirations. Nous sommes passés de villages réels à des tribus numériques mondiales. Grâce aux outils quasi divins à notre disposition – internet, réseaux sociaux, communications instantanées – chacun de nous est connecté à des milliers d'autres personnes, exposé quotidiennement à des actualités, des opinions et des conflits provenant des quatre coins du globe. Nos communautés ne sont plus géographiques et cohérentes, mais diffuses et imbriquées : nous pouvons appartenir simultanément à des dizaines de groupes, forums et réseaux sociaux en ligne, chacun avec ses propres valeurs et son propre langage, souvent méconnus les uns des autres. Cette prolifération d'identités et d'affiliations simultanées est sans précédent dans l'histoire de l'évolution et engendre un fardeau psychologique considérable.

Nombre d'entre nous ressentent une forme de dissonance cognitive lorsqu'ils doivent constamment passer d'un contexte identitaire à un autre : par exemple, passer rapidement du rôle de professionnel sérieux sur les réseaux sociaux professionnels à celui de supporter passionné au sein d'une communauté sportive, puis à celui de commentateur politique virulent sur Twitter. Notre équilibre intérieur s'en trouve perturbé : jongler avec de multiples « versions de nous-mêmes » peut nous faire perdre le sentiment d'une identité cohérente. Nos ancêtres n'ont certainement pas eu à affronter une telle situation. Ils vivaient immergés dans un monde social stable, avec des rôles clairement définis et un nombre limité de relations, tandis que nous naviguons dans un flux constant d'informations et d'interactions éphémères, bombardés de stimuli sociaux que nos sens et nos émotions peinent à décrypter pleinement.

Ce décalage entre nos prédispositions psychologiques ancestrales et la réalité contemporaine est au cœur de nombreux phénomènes propres à notre époque. L'instinct tribal, qui garantissait jadis la coopération au sein du groupe et une méfiance prudente envers les étrangers, refait surface sous la forme d'affiliations idéologiques en ligne et de conflits polarisés à l'échelle mondiale. Le besoin de tracer des frontières entre « nous » et « eux » – que le juriste Carl Schmitt a décrit en termes politiques comme la distinction ami/ennemi – est profondément ancré dans notre héritage évolutif et se manifeste partout, du régionalisme footballistique aux « guerres culturelles » sur les réseaux sociaux. Dans le désir viscéral avec lequel nous défendons notre groupe numérique favori ou notre position idéologique, nous reconnaissons la même logique que celle des anciennes alliances tribales : la loyauté identitaire en échange de protection et d'un sentiment d'appartenance.

D'un autre côté, l'hostilité envers le groupe extérieur, qui nous protégeait autrefois d'éventuels ennemis, se déchaîne désormais contre des catégories abstraites de personnes que nous n'avons jamais rencontrées : les électeurs du parti adverse, les partisans d'une cause, les membres d'une autre sous-culture en ligne. Chacune d'elles peut devenir, à nos yeux, une cible sur laquelle projeter des peurs et des ressentiments ataviques. Ainsi, des tribus numériques se forment et s'opposent, se querellant férocement sur des questions souvent symboliques. Les réseaux sociaux regorgent de factions qui se sentent mutuellement attaquées, prêtes à renforcer leur forte camaraderie interne et à dépeindre leurs adversaires comme totalement maléfiques ou fous. C'est un mécanisme profondément humain : en fin de compte, les humains expriment leur indignation morale en ligne pour la même raison que les tribus de l'âge de pierre : défendre la communauté contre les comportements nuisibles et renforcer les normes partagées. L'erreur ne réside pas dans l'instinct lui-même – qui était en réalité avantageux dans certaines conditions – mais dans le nouveau contexte dans lequel il s'active, un contexte pour lequel il n'a pas été conçu.

En effet, nombre de nos réactions émotionnelles actuelles sont « déprogrammées » par rapport à la réalité contemporaine. Les psychologues évolutionnistes utilisent le terme de « désalignement » pour décrire ce décalage : par exemple, nous avons tendance à surestimer les dangers immédiats et tangibles, à surréagir à des stimuli mineurs, tout en sous-estimant les menaces plus abstraites, diffuses ou lointaines. Notre cerveau est programmé pour activer la réaction de « lutte ou fuite » face à un agresseur immédiatement visible – comme un prédateur ou un ennemi tribal – mais il est bien moins préparé à faire face à des menaces complexes telles que le changement climatique progressif ou les crises financières mondiales.

Ainsi, paradoxalement, un tweet provocateur ou un article alarmant lu en ligne (un stimulus symbolique qui, pourtant, déclenche des peurs concrètes) peuvent nous rendre extrêmement furieux et craintifs , tandis que nous restons apathiques face à des problèmes réels perçus comme abstraits ou lointains. De même, ce qui était autrefois coopération de groupe peut se transformer en conformisme sectaire : nous recherchons l’approbation et la validation au sein de notre « groupe » virtuel, ce qui peut nous amener à adopter des croyances ou des comportements de plus en plus extrêmes pour ne pas être exclus. Dans le cercle restreint de nos ancêtres, exprimer son indignation morale envers ceux qui enfreignaient les règles était un signe vertueux de loyauté (cela démontrait notre souci du bien commun) et contribuait à corriger les déviants ; aujourd’hui, cette même impulsion se traduit parfois par des indignations virales et des campagnes de lynchage moral contre de parfaits inconnus, coupables peut-être d’avoir exprimé une opinion impopulaire. La passion émotionnelle avec laquelle nous réagissons à certains désaccords rappelle davantage l’ardeur des croisés ou la colère dévastatrice d’une querelle religieuse que le débat raisonné qu’attendent nos institutions démocratiques modernes. C’est comme si une partie de nous était restée à un niveau de réaction émotionnelle prémoderne : sous le vernis de la civilisation des Lumières, nous restons prêts à faire la guerre pour une idée hérétique ou un symbole profané, comme à l’époque des inquisitions et des bûchers de sorcières – sauf qu’aujourd’hui, le « bûcher » prend la forme d’un pilori médiatique en direct diffusé dans le monde entier.

Ce phénomène est encore aggravé par le pouvoir des outils technologiques modernes, qui interagissent de manière perverse avec nos biais cognitifs innés. Les plateformes numériques ne se contentent pas d'exploiter nos instincts tribaux : elles les amplifient activement. Les réseaux sociaux, conçus pour capter et retenir notre attention le plus longtemps possible, ont découvert (presque de façon algorithmique et évolutive) que rien ne capte autant l'attention humaine qu'un contenu capable de déclencher nos émotions tribales les plus fortes : l'indignation, la peur, un sentiment de revanche ou de justice. Une publication modérée et nuancée, qui invite à la réflexion, a peu de chances de devenir virale ; à l'inverse, un message empreint de colère, de peur ou de moralisme identitaire a beaucoup plus de chances de se propager, car il appuie précisément sur les boutons émotionnels auxquels nous sommes le plus sensibles. Les algorithmes des plateformes l'ont appris par l'expérience (en analysant des milliards de données sur le comportement des utilisateurs) et tendent à nous présenter en priorité un contenu qui provoque des réactions instinctives intenses, qu'il s'agisse d'un scandale politique, d'un titre alarmiste ou de la dernière provocation clivante. Il en résulte un cercle vicieux : nous sommes naturellement portés à rechercher les informations et les opinions qui confirment le point de vue de notre groupe ; les algorithmes, détectant nos préférences, nous en présentent de plus en plus similaires ; avec le temps, nos convictions se radicalisent sous l'effet d'une exposition répétée à un seul camp ; la réalité numérique se polarise en bulles distinctes de tribus hostiles, chacune alimentée par ses propres flux d'informations partisanes, et le conflit identitaire s'intensifie, s'étendant aux médias et à la politique traditionnels. Tout cela se produit souvent à notre insu : nous restons prisonniers de ce que l'informaticien Eli Pariser appelait des bulles de filtres, des filtres personnalisés qui nous présentent principalement ce qui confirme nos préjugés, tandis que le point de vue de l'autre nous est présenté déformé ou caricaturé.

Des études récentes montrent, par exemple, que les électeurs de camps opposés surestiment largement la haine et la déshumanisation que le camp adverse éprouverait à leur égard – signe de la distorsion de notre perception d'autrui sous l'influence de médias polarisés. En ce sens, les algorithmes exploitent précisément nos vulnérabilités cognitives, tirant parti de biais profondément ancrés : par exemple, le biais de confirmation (nous avons tendance à rechercher et à croire les informations qui confirment nos croyances), le biais de négativité (les stimuli négatifs et émotionnels captent davantage notre attention) ou l'effet d'identité (nous accordons plus de crédit à ceux que nous percevons comme membres de notre propre groupe). Le décalage entre les objectifs des médias sociaux (maximiser l'engagement à des fins commerciales) et les mécanismes de la psychologie humaine a engendré une polarisation et une désinformation accrues dans le débat public actuel. À l'origine, lorsque nos mécanismes d'apprentissage social ont évolué, l'information chargée de valeurs morales et émotionnelles était cruciale, car elle servait à renforcer les normes du groupe et à assurer la survie collective. Aujourd'hui, cependant, des algorithmes, guidés par des objectifs radicalement différents, surexposent précisément le type d'informations « PRIME » (prestigieuses, appartenant à un groupe, morales, émotionnelles) auxquelles nous sommes le plus réceptifs, indépendamment de leur exactitude ou de leur représentativité. Ainsi, les contenus extrêmes et clivants acquièrent une résonance anormale, et les utilisateurs – s'ils ne sont pas intentionnellement exposés à des opinions divergentes – finissent par développer une vision déformée des positions d'autrui et par se sentir de plus en plus justifiés dans leur colère. En pratique, la machine technologique amplifie et instrumentalise nos émotions instinctives, créant un environnement social où la modération et la rationalité peinent à émerger.

Un autre élément crucial du monde numérique est l'absence de certains mécanismes de contrôle naturels qui existaient dans les interactions en face à face. Dans les tribus traditionnelles, les limites et les responsabilités étaient clairement définies : on connaissait personnellement chaque membre de la communauté, on constatait directement les conséquences des conflits et on savait qu'il faudrait continuer à vivre avec ces personnes même après un désaccord. Il existait donc une incitation à maintenir un certain respect mutuel, à ne pas franchir certaines limites, car une rupture des relations pouvait entraîner la disparition du groupe tout entier. En ligne, tout cela disparaît en grande partie : nous interagissons souvent avec des inconnus dont nous ne reconnaissons pas les visages, que nous ne reverrons probablement jamais et envers lesquels nous ne ressentons aucune responsabilité.

Alors que dans un village traditionnel, il aurait été impensable d'insulter un voisin sans en subir les conséquences, sur Twitter ou dans un commentaire anonyme, nombreux sont ceux qui laissent libre cours à leurs pires pulsions sans le moindre filtre. Le numérique, qui nous protège derrière un écran, désinhibe nos réactions : nous pouvons nous déchaîner avec une véhémence bien supérieure à celle que nous aurions en regardant quelqu'un dans les yeux. De plus, la distance physique et sociale nous incite à déshumaniser autrui, à le réduire à une icône, un nom d'utilisateur, en oubliant qu'il y a une personne réelle derrière. Cela abaisse encore davantage le seuil d'empathie et alimente un cycle de provocation et de représailles verbales. En bref, nous disposons d'armes de communication incroyablement puissantes – la capacité de diffuser instantanément nos pensées et nos humeurs à un vaste public – sans pour autant développer notre sagesse émotionnelle ni notre maîtrise de soi. Ces outils quasi divins se sont retrouvés entre les mains d'êtres aux réactions de primates territoriaux, mettant à rude épreuve les conventions civiles et institutionnelles qui garantissent la coexistence pacifique.

Songez à l'impact que peuvent avoir quelques figures charismatiques suivies par des millions de personnes pour propager des théories du complot ou attiser la haine : leurs messages incendiaires activent chez leurs adeptes les mécanismes d'appartenance à un groupe et de suspicion envers l'ennemi, court-circuitant souvent les instances intermédiaires traditionnelles (partis, médias de référence, institutions académiques) qui, par le passé, filtraient et modéraient le débat public. En ce sens , nos « institutions » socio-politiques, encore largement calquées sur une logique du XXe, voire du XIXe siècle, peinent à suivre le rythme : la démocratie représentative et le discours rationnel des Lumières présupposent des citoyens capables de s'informer de manière critique et de négocier des compromis, mais la combinaison d'émotions archaïques et de nouveaux canaux technologiques sape ces prémisses, favorisant une politique viscérale et des affiliations instinctives. Le philosophe politique du siècle dernier concevait l'opinion publique comme une arène de débat argumenté ; aujourd'hui, elle ressemble davantage à un champ de bataille émotionnel où l'emporte celui qui crie le plus fort à la trahison ou à l'hérésie. Ainsi, nos passions « paléolithiques » — l’honneur, la fierté de faction, la ferveur morale — refont surface avec force, mais au lieu de brandir des pierres, des épées ou des torches enflammées, nous utilisons des smartphones et des tweets cinglants.

Face à ce constat, on pourrait être tenté par le pessimisme : après tout, un esprit paléolithique doté d’outils modernes peut causer de grands dégâts, et c’est en partie ce que l’on observe dans les pathologies sociales actuelles. Mais reconnaître le problème constitue déjà un pas vers des solutions possibles. Le simple fait de comprendre que cette tribalisation de la vie en ligne n’est pas simplement un défaut moral individuel, mais plutôt un décalage évolutif, peut nous aider à l’aborder de manière plus constructive. Il ne s’agit pas de condamner l’humanité pour son irrationalité, mais de reconnaître que nous sommes tous vulnérables à ces mécanismes – même les personnes instruites et conscientes y sont influencées dans une certaine mesure. En fin de compte, être humain, c’est porter en soi ce double héritage : d’une part, les instincts immédiats d’un organisme social forgés dans la rareté et le danger imminent, d’autre part, l’étincelle de raison et de créativité qui nous a permis de bâtir des civilisations complexes.

Plus d'informations sur ces sujets :

ilmanifesto