Цифровые платформы усиливают наши племенные инстинкты

ФОТО Getty Images

плохие ученые

В то время как в настоящей деревне было бы немыслимо грубо оскорбить соседа, не пострадав от последствий, в Твиттере или в анонимном комментарии многие поддаются худшему, не фильтруя свои эмоции.

На ту же тему:

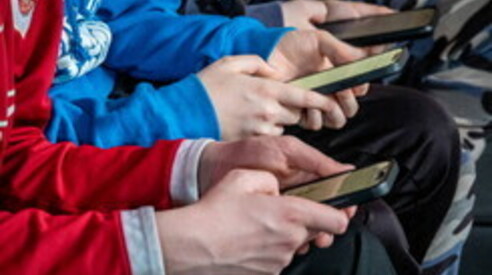

В современной гиперсвязанной повседневной жизни мы можем пролистывать уведомления на смартфонах и в считанные мгновения ощущать, как в нас закипают древние импульсы. Мы приходим в ярость от очередного провокационного комментария незнакомца в сети, чувствуем утешение в виртуальных объятиях сообщества единомышленников или испытываем горький восторг, видя, как противоборствующая группа приветствует то, что мы воспринимаем как угрозу нашим ценностям. В такие моменты проявляется глубинная динамика нашей психологии, сформированная в условиях, совершенно отличных от нашего нынешнего.

Как гласит провокационная современная максима, у нас есть разум, эмоции и божественные орудия каменного века. Этот парадокс подводит итог состоянию человечества в современном мире: существа с мозгом, сформированным доисторическим племенным образом жизни и веками инстинктивных страстей, теперь обладают технологиями и силами, когда-то приписываемыми только божествам. Мы, по словам биолога Э. О. Уилсона, своего рода «эволюционная химера», несущая в себе сложную смесь палеолитических эмоций, досовременного наследия и почти божественных технологических возможностей. Результатом является глубокий разрыв – эволюционное несоответствие – между тем, к чему адаптировались наши разум и эмоции, и культурной и цифровой экосистемой, в которой мы существуем сегодня.

Значительная часть эволюционной истории человека проходила в условиях, радикально отличающихся от современных. Сотни тысяч лет наши предки жили небольшими, сплочёнными кочевыми группами, обычно состоявшими из нескольких десятков особей, возможно, максимум из сотни. В этих первобытных племенах принадлежность была всем: быть частью клана означало защиту и доступ к ресурсам, в то время как исключение могло быть равносильно смертному приговору. Естественный отбор оттачивал наши социальные инстинкты в этом контексте: мы развили мощную потребность в принадлежности и верности идентичности, а также сложные механизмы отслеживания нашего статуса в группе и обнаружения потенциальных угроз со стороны чужаков. Эмоциональные контуры, регулирующие страх, гнев, привязанность и стыд, были откалиброваны для человеческого масштаба, для непосредственного взаимодействия, в котором каждый человек знал других членов сообщества лично и делился их мифами, символами и целями. Человеческий мозг в структурном отношении практически не изменился со времён палеолита: нейроанатомия и инстинктивные предрасположенности остаются такими же, что обеспечивали выживание небольших групп охотников-собирателей. Неудивительно, что наши современные черепа хранят в себе разум каменного века, созданный для простого, стабильного мира, которого больше не существует.

Этот древний разум теперь оказался погруженным в сложную, фрагментированную и технологически перегруженную планетарную среду – среду, во многом несовместимую с его ожиданиями. Мы прошли путь от обычных деревень до глобальных цифровых племён. Благодаря божественным инструментам, имеющимся в нашем распоряжении – интернету, социальным сетям, средствам мгновенной связи – каждый из нас связан с тысячами других людей, ежедневно сталкиваясь с новостями, мнениями и конфликтами со всех уголков земного шара. Наши сообщества больше не географически и не сплочены, а неуловимы и пересекаются: мы можем одновременно состоять в десятках онлайн-групп, форумов и социальных сетей, каждая со своими ценностями и языками, часто незнакомыми друг другу. Такое распространение одновременных идентичностей и принадлежностей беспрецедентно в истории эволюции и создаёт значительную психологическую нагрузку.

Многие из нас испытывают своего рода когнитивный диссонанс, постоянно переключаясь между одним контекстом идентичности — например, то серьёзным профессионалом в рабочих социальных сетях, то страстным болельщиком в спортивном сообществе, то пламенным политическим комментатором в Твиттере. Страдает наше внутреннее равновесие: жонглирование несколькими «версиями себя» может привести к потере ощущения целостной идентичности. Нашим предкам, конечно же, не приходилось сталкиваться ни с чем подобным. Они жили, погруженные в стабильный социальный мир с чёткими ролями и ограниченным количеством отношений, в то время как мы пробираемся сквозь постоянный поток информации и мимолётных взаимодействий, бомбардируемые социальными стимулами, которые наши чувства и эмоции с трудом поддаются полной расшифровке.

Этот разрыв между древними психологическими предрасположенностями и современной реальностью лежит в основе многих феноменов, уникальных для нашего времени. Племенной инстинкт, когда-то обеспечивавший сотрудничество внутри группы и осторожное недоверие к чужакам, теперь возрождается в форме онлайн-идеологических объединений и поляризованных конфликтов глобального масштаба. Стремление проводить границы между «нами» и «ними», которое юрист Карл Шмитт в политических терминах описал как различие между друзьями и врагами, укоренено в нашем эволюционном наследии и проявляется повсюду: от футбольной ограниченности до «культурных войн» в социальных сетях. В инстинктивном желании защищать свою любимую цифровую группу или свою идеологическую позицию мы узнаём ту же логику древних племенных союзов: верность идентичности в обмен на защиту и чувство принадлежности.

С другой стороны, враждебность к аутгруппе, которая когда-то служила нам защитой от потенциальных врагов, теперь обостряется по отношению к абстрактным категориям людей, которых мы никогда не встречали лично – избирателям другой партии, сторонникам определённого дела, представителям иной онлайн-субкультуры. Каждый из них может стать в наших глазах мишенью для проецирования атавистических страхов и обид. Так цифровые племена объединяются и противостоят друг другу, яростно ссорясь из-за зачастую символических вопросов. Социальные сети переполнены фракциями, которые чувствуют себя объектами взаимной атаки, готовыми укреплять своё крепкое внутреннее товарищество и выставлять своих противников воплощением абсолютного зла или безумия. Это глубоко человеческий механизм: в конечном счёте, люди выражают моральное возмущение в сети по той же причине, что и племена каменного века – чтобы защитить сообщество от деструктивного поведения и укрепить общие нормы. Ошибка кроется не в самом инстинкте – который при определённых условиях был выгоден, – а в новом контексте, в котором он активируется, контексте, для которого он не был предназначен.

Действительно, многие наши эмоциональные реакции сегодня «распрограммированы» по отношению к современной реальности. Эволюционные психологи используют термин «рассогласование» для описания этого самого рассогласования: например, мы склонны переоценивать непосредственные и ощутимые опасности, чрезмерно реагируя на слабые стимулы, одновременно недооценивая более абстрактные, расплывчатые или отдалённые угрозы. Наш мозг запрограммирован на активацию реакции «бей или беги» при столкновении с непосредственно видимым агрессором — например, с хищником или врагом из племени, — но он гораздо менее подготовлен к столкновению со сложными угрозами, такими как постепенное изменение климата или глобальные финансовые кризисы.

Таким образом, как это ни парадоксально, мы можем испытывать сильнейшую злость и страх из-за провокационного твита или тревожной новости, прочитанной в интернете (символический стимул, который, тем не менее, вызывает конкретные страхи), оставаясь при этом апатичными перед лицом реальных проблем, воспринимаемых как абстрактные или далёкие. Аналогичным образом, то, что когда-то было групповым сотрудничеством, может трансформироваться в сектантский конформизм: мы ищем одобрения и признания в своей онлайн-«стае», и это может привести к тому, что мы примем всё более радикальные убеждения или модели поведения, чтобы не быть исключенными. В нашем ближнем кругу предков выражение морального негодования в адрес нарушителей правил служило добродетельным знаком лояльности (оно демонстрировало нашу заботу об общем благе) и помогало исправить девиантов; сегодня тот же импульс иногда выливается в вирусные возмущения и кампании морального линчевания против совершенно незнакомых людей, возможно, виновных в выражении непопулярного мнения. Эмоциональная страсть, с которой мы реагируем на некоторые разногласия, больше напоминает пыл крестоносцев или зловещий гнев религиозной вражды, чем разумные дебаты, ожидаемые нашими современными демократическими институтами. Как будто часть нас осталась на досовременном уровне эмоциональной реакции : под фасадом цивилизации Просвещения мы по-прежнему готовы вести войну из-за еретической идеи или осквернённого символа, как в эпоху инквизиции и сожжения ведьм, – только сегодня это «сожжение» принимает форму прямой трансляции по всему миру.

Ситуацию ещё больше усугубляет мощь современных технологических инструментов, которые извращённо взаимодействуют с нашими врождёнными когнитивными предубеждениями. Цифровые платформы не просто играют на наших племенных инстинктах: они активно их усиливают. Социальные сети, призванные как можно дольше захватывать и удерживать наше внимание, обнаружили (почти алгоритмически-эволюционным образом), что ничто так не захватывает человеческое внимание, как контент, способный пробудить наши самые сильные племенные эмоции — негодование, страх, чувство оправданности или праведности. Умеренный, тонкий пост, требующий неспешного осмысления, вряд ли станет вирусным; напротив, сообщение, заряженное гневом, страхом или морализаторством, основанным на идентичности, гораздо более склонно к распространению, поскольку оно затрагивает именно те эмоциональные точки, к которым мы наиболее чувствительны. Алгоритмы платформ усвоили это на собственном опыте (обрабатывая миллиарды точек данных о поведении пользователей) и, как правило, в первую очередь представляют нам контент, провоцирующий сильные инстинктивные реакции, будь то политический скандал, алармистский заголовок или очередная провокация, сеющая раздор. В результате возникает порочный круг: мы естественным образом пытаемся искать новости и мнения, подтверждающие точку зрения нашей группы; алгоритмы, чувствуя наши предпочтения, показывают нам всё более схожие; со временем наши убеждения радикализируются из-за многократного воздействия одной и той же стороны ; цифровая реальность поляризуется на отдельные пузыри враждебных племён, каждое из которых подпитывается собственными потоками партийной информации, а конфликт идентичности обостряется, распространяясь на традиционные СМИ и политику. Всё это часто происходит без нашего ведома: мы остаёмся в ловушке того, что учёный-компьютерщик Эли Паризер назвал пузырями фильтров, персонализированными фильтрами, в которых мы видим преимущественно то, что подтверждает наши предубеждения, в то время как точка зрения другого человека доходит до нас в искажённом или карикатурном виде.

Например, недавние исследования показывают, что избиратели, представляющие противоположные партии, значительно переоценивают ту ненависть и дегуманизацию, которые могла бы испытывать по отношению к ним противоположная фракция , — признак того, насколько искажено наше восприятие других через призму поляризованных СМИ. В этом смысле алгоритмы точно используют наши когнитивные уязвимости, эксплуатируя укоренившиеся предубеждения: например, предвзятость подтверждения (мы склонны искать и верить информации, подтверждающей то, во что мы уже верим), предвзятость негатива (негативные и эмоциональные стимулы больше привлекают наше внимание) или эффект идентичности (мы больше доверяем тем, кого воспринимаем как членов своей группы). Несоответствие между целями социальных сетей (максимизация вовлеченности в коммерческих целях) и функциями человеческой психологии привело к усилению поляризации и дезинформации в современном общественном дискурсе. Когда развивались наши механизмы социального обучения, информация, нагруженная моральной и эмоциональной валентностью, имела решающее значение, поскольку служила для поддержания групповых норм и обеспечения коллективного выживания. Однако сегодня алгоритмы, движимые совершенно иными целями, чрезмерно экспонируют именно тот тип информации « Prime » (престижный, относящийся к своей группе, моральный, эмоциональный), к которому мы наиболее восприимчивы, независимо от его точности или репрезентативности. Таким образом, экстремистский и разжигающий рознь контент приобретает аномальный резонанс, и пользователи — если они не подвергаются намеренному воздействию иных мнений — в конечном итоге формируют искажённое представление о позициях других и всё больше ощущают оправданность своего гнева. На практике технологическая машина усиливает и использует наши инстинктивные эмоции в качестве оружия, создавая социальную среду, в которой умеренность и рациональность с трудом проступают.

Другим важнейшим элементом цифрового мира является отсутствие некоторых естественных сдержек и противовесов, существовавших при личном общении. В традиционных племенах существовали чёткие границы и обязанности: вы знали каждого члена сообщества лично, видели последствия конфликта и понимали, что вам придётся продолжать жить с этими людьми даже после разногласий. Поэтому существовал стимул поддерживать определённое взаимное уважение, не переступать определённые границы, поскольку разрыв отношений в конечном итоге привёл бы к потере всей группы. В сети всё это во многом исчезает: мы часто общаемся с незнакомцами, чьи лица не узнаём, которых, вероятно, никогда больше не увидим и перед которыми не чувствуем никакой ответственности.

В то время как в настоящей деревне было бы немыслимо обругать соседа, не пострадав от последствий, в Твиттере или анонимном комментарии многие без каких-либо фильтров дают волю своим худшим порывам. Цифровая среда, защищая нас за экраном, раскрепощает наши реакции: мы можем наброситься с гораздо большей яростью, чем глядя кому-то в глаза. Более того, физическая и социальная дистанция позволяет нам легко дегуманизировать других — низводить их до уровня значка, имени пользователя, забывая, что за ними стоит реальный человек. Это ещё больше снижает порог эмпатии и подпитывает циклы провокаций и вербальных возмездий. Короче говоря, мы оказываемся в руках невероятно мощного коммуникационного оружия — способности мгновенно распространять свои мысли и настроения среди огромной аудитории, — но без соответствующего роста нашей эмоциональной мудрости или способности к самоконтролю. Эти «божественные» инструменты оказались в руках существ с реакциями территориальных приматов, подвергая серьёзному испытанию гражданские и институциональные нормы, поддерживающие мирное сосуществование.

Только подумайте о том, какое влияние могут оказать несколько харизматичных фигур с миллионами последователей на распространение теорий заговора или разжигание ненависти : их подстрекательские послания активируют у их последователей механизмы племенного единства и подозрения по отношению к врагу, часто полностью обходя традиционные посреднические органы (партии, авторитетные СМИ, академии), которые в прошлом фильтровали и модерировали содержание публичных дебатов. В этом смысле наши социально-политические «институты», все еще в значительной степени смоделированные по образцу логики двадцатого или даже девятнадцатого века, с трудом поспевают за развитием событий : представительная демократия и рациональный дискурс Просвещения предполагают, что граждане способны критически информировать себя и договариваться о компромиссах, но сочетание архаичных эмоций и новых технологических каналов подрывает эти предпосылки, подталкивая к политике интуиции и инстинктивных привязанностей. Политический философ прошлого века считал общественное мнение ареной для аргументативных дебатов; Сегодня это больше похоже на поле эмоциональной битвы, где побеждает тот, кто громче всех кричит о предательстве или ереси. И вот наши «палеолитические» страсти — честь, фракционная гордость, моральный пыл — снова выходят на поверхность с новой силой, только вместо того, чтобы размахивать камнями, мечами или пылающими факелами, мы орудуем смартфонами и пишем язвительные твиты.

Учитывая эту картину, можно поддаться пессимизму : в конце концов, палеолитический разум с современными инструментами может причинить огромный вред, и отчасти это мы наблюдаем в современных социальных патологиях. Но признание проблемы уже является шагом к возможным решениям. Сам факт понимания того, что эта племенная структура онлайн-жизни — не просто индивидуальный моральный изъян, а скорее эволюционное отклонение, может помочь нам подойти к ней более конструктивно. Речь идёт не о том, чтобы осудить человечество за его иррациональность, а о признании того, что все мы уязвимы для этих механизмов — даже образованные, сознательные люди в той или иной степени подвержены их влиянию. В конечном счёте, быть человеком означает нести в себе это двойное наследие: с одной стороны, непосредственные инстинкты социального организма, выкованные в условиях дефицита и неминуемой опасности, с другой — искру разума и творчества, которая позволила нам создать сложные цивилизации.

Подробнее по этим темам:

ilmanifesto